› かりゆしぬあしび › 旧十六日祭

› かりゆしぬあしび › 旧十六日祭

「旧16日祭」はグソー(あの世)の正月

2月7日は、旧暦で1月16日。この日は「16日祭=ジュウルクニチ」と言って、グソー(あの世)の正月である。

ご先祖様と新年を祝う。

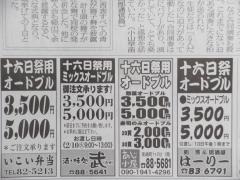

スーパーの広告は「旧16日祭」特集ばかりだ。

沖縄でも地域によって異なる。旧暦が生きる地域は、お墓参りをする。

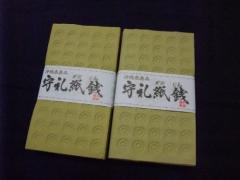

恒例の重箱料理をつくり、お供えをする。あの世の通貨である「ウチカビ」を焚く。

先日のラジオ番組の公開放送の際も話題になった、海人の街・糸満市は、正月も旧正月だから、「16日祭」をきちんとやるようだ。

新暦は「ヤマト暦」、旧暦は「ウチナー暦」と表現していた。

「そうそう。4月の清明祭(しーみー)と16日は墓に行くから、帰らないといけない」と話していた。

とくに山原地方と八重山、宮古島は「16日祭」が盛んだ。山原は、清明祭以上に「16日祭」が盛んだとも聞く。 親族一同がお墓に集まり、先祖を供養するそうだ。

だから、この日に郷里に帰る人がけっこういる。

前に「三重城」(みいぐすく)のことをブログに書いた。この「16日祭」に、八重山、宮古島など先島生れで、島に帰れない人はその代わりに、三重城からはるか故郷の島のお墓に向かって、ご先祖様に対しウートートー(御願)をする。

年末の御願に離島の人が来ていた。「16日祭」には、もっとたくさんの人たちが来るだろう。

宮古島は、清明祭はやらなくて、「16日祭」に、お墓に親族が集まり、重箱料理をお供えして、供養するそうだ。

街方では、まだこの時期は寒くて、お墓などいかない。なにより「16日祭」というのは、聞かなかった。やらなかった。

その代わりというか、沖縄は、春秋の彼岸にはお墓参りなどしない。「清明祭」を盛大にやるから、その必要もないだろう。

自分たちが生れ、育ち、いま生きているのも先祖があってこそ。その先祖への感謝を忘れない。また、先祖が子孫たちを護ってくれるという強い思いがある。だから、この「16日祭」も「清明祭」も大事にするのである。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。